Wie drückt man sich am besten aus, wenn man ein dringendes Bedürfnis hat? Mancher formuliert es mit Hilfe von Kaiser und Papst, andere munkeln etwas von einem kurzen Verschwinden oder von kleinen Tigern. Noch immer gibt es keinen allgemein akzeptierten Ausdruck für die alltäglichste Sache der Welt.

Oft sind es ganz banale Dinge, die uns sprachlich die größten Schwierigkeiten bereiten. In der Schule und im Studium lernen wir viele nützliche Fremdwörter, pauken Vokabeln und Grammatik, aber niemand lehrt uns, wie man sprachlich elegant und stilistisch sicher zur Toilette gelangt.

Die knappe Feststellung „Ich muss mal“ gilt in unserem Kulturkreis zwar als unmissverständlich, ist aber nicht universell einsetzbar. Würde man so etwas in einer Konferenz, einem Kundengespräch oder während eines Geschäftsessens sagen? Lieber wählt man eine Umschreibung. Mancher erklärt sich zum Getriebenen und sagt: „Entschuldigen Sie mich bitte kurz, der Kaffee treibt.“ Andere bevorzugen Tee.

Auch beim Arzt sucht man oft verkrampft nach dem passenden Wort. Begriffe wie „Harnlassen“ oder „Urinieren“ sind zu klinisch, als dass sie jedem locker über die Lippen gingen. In familiärer Atmosphäre ist es leichter, da stehen uns zahlreiche Ausdrücke zur Verfügung. An der Ankündigung „Ich muss mal pinkeln“ würden im Freundes- oder Familienkreis wohl nur die wenigsten Anstoß nehmen.

Als ich mich kürzlich mit einigen Freunden über dieses Thema unterhielt, meinte Philipp, „pinkeln“ sei inzwischen Standardsprache. „Vielleicht in Bremen, wo Braunkohl mit Pinkel als Spezialität gilt“, wandte Henry ein. „Ich sage auch ,Pipi machen‘“, fuhr Philipp ungerührt fort. Seine Freundin Maren verdrehte die Augen: „Du sagst auch andere infantile Sachen wie ,Happi Happi machen‘ für ,essen‘ und ,Bubu machen‘ für ,schlafen‘.“

Tatsächlich behauptet sich die Kindersprache in einigen Bereichen des Alltäglichen besonders hartnäckig. Vielleicht, weil ihr etwas Harmloses, Unschuldiges innewohnt. Indem man eine Sache verniedlicht, erscheint sie uns weniger unangenehm, lästig oder peinlich. Das klappt aber eben nur im privaten Bereich. Im Sterne-Restaurant würde man mit der Frage, wo man „mal eben Pipi machen“ könne, Heiterkeit oder Befremden hervorrufen. Und meiner Meinung nach befindet sich Philipp im Irrtum mit seiner Annahme, „pinkeln“ sei salonfähig. Nun ja, es kommt auf den Salon an. Immerhin ist es weniger derb als „pissen“. Ein solches Wort war uns Kindern verboten. Hingegen durften wir „pieschern“ sagen – die norddeutsche Variante desselben derben Wortes, aber eben plattdeutsch und somit harmlos.

Henry beharrte darauf, dass alle urinhaltigen Wörter, die mit einem „P“ beginnen, in zivilisierteren Kreisen inakzeptabel seien. „Wie gut, dass du nicht zu diesen Kreisen gehörst“, stellte ich erleichtert fest und erinnerte ihn daran, dass er sich früher an Metaphern weidete wie „Agent 00 wird zum Einsatz gerufen“.

Wäre Henry damals in die Werbung gegangen, würde er heute zu jenen gehören, die sich Kampagnen für Präparate zur Regulierung des Harndrangs ausdenken und Sätze erfinden wie: „Weniger müssen müssen!“ Ein wirklich griffiger Slogan, den man allerdings auch für ein antiautoritäres Erziehungskonzept halten könnte.

Nach der zweiten Flasche Wein stand Maren auf und sagte: „Ich muss dann mal für kleine Mädchen.“ – „Auch eine gern genommene Umschreibung!“, bemerkte Henry, „die zudem noch den angenehmen Nebeneffekt hat, dass sie einen jünger erscheinen lässt.“ Bezeichnenderweise wird diese Formulierung selten von Kindern gebraucht, sondern meistens von Erwachsenen, deren Kindheit bereits mehrere Dekaden zurückliegt. Das „mal für kleine Mädchen“ oder „mal für kleine Jungs“ (süddeutsch auch „für kleine Buben“) müssen gibt es in den verschiedensten Spielarten: Der eine muss „für kleine Bäckermeister“, ein anderer „für kleine Feuerwehrmänner“, und viele empfehlen sich gern „für kleine Tiger“, in der Siegfried-&-Roy-Variante auch „für kleine Königstiger“. Guido Westerwelle musste auch bestimmt schon mal „für kleine Außenminister“. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, wenn ein EU-Gipfel unterbrochen wird, weil Angela Merkel erklärt, sie müsse mal kurz „für kleine Bundeskanzlerinnen“, und die EU-Dolmetscher in ihren Kabinen das dann simultan in alle EU-Sprachen übersetzen: „Mrs. Merkel said, she just must for little Lady-Chancellors“, „Madame Merkel a dit qu’elle doit brièvement pour petites chancelières“.

Wie auch immer, eines ist sicher: Auch Angela wird dorthin zu Fuß gehen, wohin vor ihr bereits der Papst und der Kaiser zu Fuß gegangen sind. Auch dies sind immer noch beliebte Umschreibungen für das Aufsuchen einer Toilette.

In einer Szene des amerikanischen Roadmovies „Transamerica“ sagt die weibliche Hauptfigur während einer Rast, sie müsse sich mal „die Nase pudern“. Das brachte mich zum Schmunzeln. Tatsächlich erfreut sich dieser angestaubte Ausdruck noch immer großer Beliebtheit. Zum einen, weil Frauen das Bedürfnis haben, gelegentlich ihr Make-up zu kontrollieren, zum anderen, weil er als blumiger Vorwand geeignet ist, um alle möglichen Absichten zu verschleiern: Wenn eine Frau sagt, sie wolle sich „die Nase pudern“, kann das auch heißen, dass sie einfach mal frische Luft braucht, draußen eine Zigarette rauchen oder ein heimliches Telefongespräch führen will.

In besagtem Film indes lässt die Situation nur eine Deutung zu, die der Begleiter auch sofort begreift: Ohne mit der Wimper zu zucken, reicht er der Frau eine Rolle Toilettenpapier.

Die Schambehaftung des Wasserlassens spiegelt sich nicht allein in der deutschen Sprache wider, sondern in so ziemlich jeder anderen auch. Die Engländer zum Beispiel, jahrhundertelang als verklemmt und sittenstreng verschrien (oder gepriesen), tun sich mindestens genauso schwer wie unsereiner. Dabei können sie sich immerhin rühmen, das WC erfunden zu haben: 1775 ließ sich der Brite Alexander Cummings sein „Water Closet“ (engl. closet = kleine Kammer, Gelass) patentieren; im 19. Jahrhundert wurde es als Wasserklosett auch in Deutschland bekannt.

Im angelsächsischen Sprachraum gilt das Wort „Water Closet“ allerdings als unfein. Wer nach einem WC sucht, drückt sich meistens anders aus: „Where are the restrooms?“, fragt man in den USA bevorzugt, was so viel heißt wie „Wo sind die Erfrischungsräume?“ In Großbritannien fragen Frauen in einem Restaurant: „Where is the Ladies‘?“. Nicht zu verwechseln mit „Where are the Ladies?“. Das fragen nur Herren, und auch nur solche, die keine Gentlemen sind.

In Deutschland ging man früher zum „Abort“, eine Kurzform für den „abgelegenen Ort“, denn aus olfaktorischen Gründen lag das bewusste Örtchen in einiger Entfernung zur guten Stube, vorzugsweise draußen im Hinterhof. Manchen schien selbst das Kurzwort „Abort“ noch zu lang, und so etablierte sich, lange vor Erfindung des Anrufbeantworters, die Abkürzung AB. Und das ist gar nicht mal so abwegig, denn schließlich haben der Abort und der Anrufbeantworter einiges gemein: Auf beiden kann man sich erleichtern. Und in beiden Fällen genügt ein Tastendruck, um das Hinterlassene verschwinden zu lassen.

Heute gehören WCs zur Standardausstattung eines jeden Hotelzimmers. Das war nicht immer so. Zu früheren Zeiten gab es pro Etage maximal ein WC, das sich die Hotelgäste teilen mussten. Man fand es hinter der Tür mit der Doppelnull als Zimmernummer. „00“ war das Gemeinschaftsklosett, „01“ dann das erste Gästezimmer. So kam es, dass 00 zum Symbol für Toiletten wurde, auch dort, wo es keine durchnummerierten Zimmer gab.

Als elegant werden solche Lösungen empfunden, die das eigentliche Anliegen unausgesprochen lassen. Ein „Wenn Sie mich für einen Augenblick entschuldigen würden?“ wird verstanden, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedürfte. Und wer sich im Restaurant nach dem Weg zum Abort erkundigt, tut dies am stilsichersten mit der einfachen Frage: „Wo, bitte, befinden sich die Toiletten?“ Das ist eindeutig und verhüllend zugleich, zumal es von der Ursache (dem dringenden Bedürfnis) ablenkt und auf eine wo-auch-immer-befindliche Örtlichkeit verweist. Das schöne französische Wort „Toilette“ ist übrigens eine Verhüllung par excellence! Ursprünglich bedeutete „toilette“ nichts anderes als ein kleines Tuch, auf dem Kamm und Bürste abgelegt wurden. Daraus wurde die Morgentoilette, das tägliche Sich-Zurechtmachen vor dem Spiegel. Als man diese in geflieste Räume verlegte, ging die Bezeichnung für das morgendliche Ritual auf die Räumlichkeiten über – und letztlich auf die darin befindliche Keramik, denn unter Toilette versteht man heute sowohl den Lokus (lat. locus = Ort) als auch die Kloschüssel. Meine Freundin Sibylle sagt allerdings nie „Toilette“, sondern „Tö“. Laut Duden ist das Wort „Tö“ eine Verkürzung des Wortes „Toilette“ und auch in dieser kurzen Form weiblich, doch Sibylle gebraucht es sächlich. Sie geht nicht „zur Tö“, sondern „aufs Tö“. Vielleicht in Anlehnung ans „Töpfchen“, auf das kleine Kinder müssen.

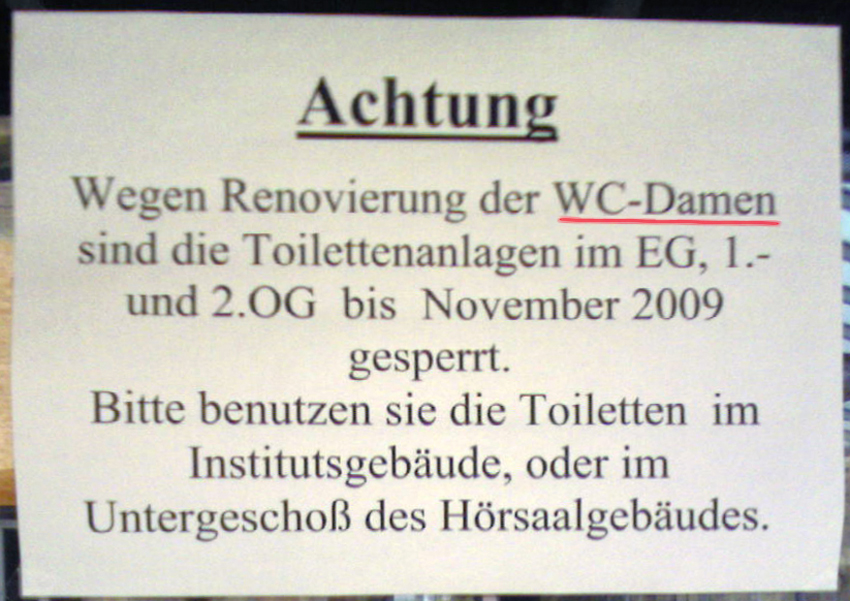

Als Maren schließlich an unseren Tisch zurückkehrte, sah sie sehr vergnügt aus. „Was war los?“, fragte Henry. „Hat dir die Klofrau ein Gedicht vorgetragen?“ – „Nein“, erwiderte Maren lachend, „die war gar nicht da. Ich denke mal, sie ist zur Kur geschickt worden. Oben hängt nämlich ein Schild, auf dem steht: ,Wegen Renovierung der WC-Damen sind die Toilettenanlagen im EG gesperrt.‘“

(c) Bastian Sick 2010

Diese Kolumne ist auch in Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 5“ erschienen.

Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.

Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.

Siehe auch „eine Stange Wasser in die Ecke stellen“. 😉